Встреча в библиотеке Русского клуба, посвященная А.Грину

Статья Людмилы Ангус

Мечтатели с Грином в библиотеке Русского клуба!

1 августа в библиотеке Русского клуба в Сиднее собрались мечтатели и романтики, чтобы

поговорить о мечтах и о великой стране «Гринландия», созданной по произведениям великого

русского писателя-романтика Александра Степановича Грина (настоящая фамилия Гриневский).

В этой стране происходит действие многих его произведений, в том числе самых известных его

романтических книг: феерии «Алые паруса», романов «Бегущая по волнам», «Блистающий

мир», «Золотая цепь».

В этом году исполняется 145 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (1880 -

1932). В связи с этой знаменательной датой в библиотеке Русского клуба прошли чтения вместе

его феерии «Алые паруса». Прозвучали его слова: «Все люди мечтают, потому что они люди…”.

В библиотеке стоял большой портрет Грина, на столах были разложены фотографии Грина, его

жены Нины Николаевны Грин, много фотографий и картин с его произведений, в первую

очередь картины о самой жизнеутверждающей феерии «Алые паруса» и о фильме «Алые

паруса».

Ведущая чтений Анна Качалова открыла интересный разговор о жизни и мечтах Грина.

Александр Степанович родился 23 августа 1880 года в посёлке Слободской Вятской губернии

Российской империи, умер 8 июля 1932 года в городе Старый Крым СССР, было писателю всего

51 год. В молодые годы Александр перепробовал много профессий, он был моряком,

чернорабочим, работал в железнодорожных мастерских, лесорубом, золотоискателем на Урале,

шахтёром на железном руднике, театральным переписчиком. Он вступил в партию эсеров,

которые ценили его яркие, увлечённые выступления. Член ЦК партии эсеров Н.Я. Быховский

сказал ему как-то: «Из тебя вышел бы писатель». За это Грин называл его «мой крёстный отец в

литературе». Он писал: «Слова Быховского были не только толчком, они были светом,

озарившим мой разум и тайные глубины моей души. Я понял, чего я жажду, душа моя нашла

свой путь».

Грин начал печататься в 1906 году. За четверть века (1906—1932 годы) Грин опубликовал

около четырёхсот своих произведений. Это шесть романов, около 350 повестей и рассказов,

автобиография, стихи. Некоторые его произведения увидели свет уже после смерти автора. Грин

издал 24 авторских сборника (1908—1930). В 1965 году было издано собрание сочинений

писателя в шести томах, в 1980 и 1991 годах выходили шести- и пятитомник соответственно.

Псевдоним «А.С. Грин» впервые появился под рассказом «Случай» в газете «Товарищ» в

1907 году. Первый авторский сборник «Шапка-невидимка» вышел в 1908 году в Петербурге,

второй сборник «Рассказы» вышел в 1910 году. Сам Грин считал, что начиная именно с этих

рассказов его можно считать писателем. В них уже угадывался будущий Грин-романтик. А в

1913 году в произведениях романтического направления «Дьявол оранжевых вод» и

«Зурбаганский стрелок» окончательно сформировались черты вымышленной страны

Гринландия.

В 1914 году Грин стал сотрудником популярного журнала «Новый сатирикон», издал в

качестве приложения к журналу свой сборник «Происшествие на улице Пса». Работал Грин в

этот период чрезвычайно продуктивно. Он ещё не решался приступить к написанию большой

повести или романа, но лучшие его рассказы этого времени показывают глубокий прогресс

Грина-литератора. Тематика его произведений расширяется, стиль становится всё более

профессиональным. В 1917 году после февральской революции Грин полон надежд на перемены

к лучшему, он пишет такие стихи:

«Звучат, гудят колокола,

И мощно грозное их пенье…

Гудят, зовут колокола

На светлый праздник возрожденья».

Однако вскоре революционная действительность разочаровала писателя, один за другим

появляются заметки и фельетоны Грина, осуждающие жестокость и бесчинства. Он писал: «Вмоей голове никак не укладывается мысль, что насилие можно уничтожить насилием». По

мнению А.Н. Варламова Грин «не принял советскую жизнь… ещё яростнее, чем жизнь

дореволюционную: он не выступал на собраниях, не присоединялся ни к каким литературным

группировкам, не подписывал коллективных писем, платформ и обращений в ЦК партии,

рукописи свои и письма писал по дореволюционной орфографии, а дни считал по старому

календарю… этот фантазёр и выдумщик — говоря словами писателя из недалёкого будущего —

жил не по лжи».

При содействии Максима Горького Грину удалось получить комнату в «Доме искусств» в

Петербурге, где он жил рядом с Николаем Гумилёвым, Осипом Мандельштамом, Вениамином

Кавериным. Соседи вспоминали, что Грин жил отшельником, почти ни с кем не общался, но

именно здесь он написал своё самое знаменитое, трогательно-поэтическое произведение —

феерию «Алые паруса». Наброски к повести Грин делал на банковских бланках, много которых

осталось в «Доме искусств», где до революции находился Центральный банк Общества

взаимного кредита. В Российском Госархиве литературы и искусства и сейчас хранятся

черновики повести Грина, написанные на банковских бланках. «Трудно было представить, что

такой светлый, согретый любовью к людям цветок мог родиться здесь, в сумрачном, холодном и

полуголодном Петрограде, в зимних сумерках сурового 1920 года; и что выращен он человеком

внешне угрюмым, неприветливым и как бы замкнутым в особом мире, куда ему не хотелось

никого впускать», — вспоминал Всеволод Рождественский. В числе первых этот шедевр оценил

Максим Горький. Он говорил, что любит перечитывать и часто читал гостям то место, где

Ассоль встречает сказочный корабль с алыми парусами.

Отдельным изданием феерия впервые вышла в «Алые паруса» 1923 году. Первоначально

повесть называлась «Красные паруса», а местом действия был революционный Петроград. Но

после октябрьской революции Грин заменил красный цвет на алый и из Петрограда действие

переходит в сказочную Гринландию, в прибрежную деревушку Каперна. Главная героиня

Ассоль с детства верила, что за ней приплывёт принц на белом корабле с алыми парусами. А

герой Артур Грэй грезил о море и хотел стать капитаном. Их желания сбылись, жизнь подарила

героям встречу и любовь!

Грину также жизнь подарила Нину Николаевну Миронову. Они познакомились ещё в начале

1918 года, когда Нина работала в газете «Петроградское эхо». Её первый муж погиб на войне.

Новая встреча произошла в январе 1921 года, Нина отчаянно нуждалась и продавала вещи.

Весной 1921 года они поженились и в течении одиннадцати лет, отведённых Грину судьбой, они

не расставались, оба считали свою встречу подарком судьбы. Именно ей Грин посвятил свою

феерию «Алые паруса», завершённую в конце 1921 года.

В 1955 году в книге «Золотая роза» Константин Паустовский следующим образом оценил

значение повести «Алые паруса»: «Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в

прозе «Алые паруса», то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных

писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству».

В 1920-х годах Грин приступил к своему первому роману, который назвал «Блистающий

мир». Главный герой этого сложного символистского произведения — летающий сверхчеловек

Друд, убеждающий людей выбрать вместо ценностей «мира сего» высшие ценности

Блистающего мира. На гонорары от этого романа Грины в 1924 году переехали в Феодосию. В

Феодосии Грин написал роман «Золотая цепь», задуманный как «воспоминания о мечте

мальчика, ищущего чудес и находящего их». Осенью 1926 года Грин закончил главный свой

шедевр — роман «Бегущая по волнам», над которым работал полтора года. В этом романе

соединились лучшие черты таланта писателя: глубокая мистическая идея о потребности в мечте

и воплощении мечты, тонкий поэтический психологизм, увлекательный романтичный сюжет.

Два года автор пытался опубликовать роман в советских издательствах, и лишь в конце 1928

года книга увидела свет в издательстве «Земля и фабрика». С большим трудом в 1929 году

удалось издать и последние романы Грина: «Джесси и Моргиана» и «Дорога в никуда».

Видный критик Георгий Блок так оценивал роман «Бегущая по волнам» в то время:

«Творчество Грина чуждо нашей современности. По своим настроениям и темам книга инепонятна, и чужда рабочему читателю. Созданный воображением Грина мир иных людей и

иных отношений не нужен советскому читателю своей отвлеченностью. Рабочему читателю эту

книгу не рекомендуем». А сам Грин так грустно писал: «Эпоха мчится мимо. Я не нужен ей —

такой, какой я есть. А другим я быть не могу. И не хочу... Пусть за всё моё писательство обо мне

ничего не говорили как о человеке, не лизавшем пятки современности, никакой и никогда, но я

сам себе цену знаю».

Александр Грин скончался 8 июля 1932 года на 52-м году жизни в Старом Крыму от рака

желудка. За два дня до смерти он попросил пригласить священника и исповедался. Похоронен

писатель на городском кладбище Старого Крыма. Нина Николаевна выбрала место, откуда

видно море. На могиле Грина скульптором Татьяной Гагариной установлен памятник «Бегущая

по волнам».

Нина Грин, вдова писателя, продолжала жить в Старом Крыму, в маленьком саманном

домике, работала медсестрой. Когда гитлеровская армия захватила Крым, Нина осталась с

тяжело больной матерью на оккупированной нацистами территории, работала в оккупационной

газете «Официальный бюллетень Старо-Крымского района». Затем она была угнана на трудовые

работы в Германию, в 1945 году добровольно вернулась из американской зоны оккупации в

Советский Союз. После суда Нина Грин получила десять лет лагерей за «коллаборационизм и

измену Родине» с конфискацией имущества. Отбывала заключение в лагерях на Печоре. Она

отбыла почти весь свой срок и вышла на свободу в 1955 году по амнистии (реабилитирована в

1997 году). Она приехала в Старый Крым, с трудом отыскала заброшенную могилу мужа и

выяснила, что дом, где умер Грин, перешёл к председателю местного исполкома и

использовался как сарай и курятник. В 1960 году к 80-летию писателя после нескольких лет

борьбы за возвращение дома Нина Грин открыла на общественных началах «Дом-музей Грина в

Старом Крыму». Там она провела последние десять лет своей жизни. А в июле 1970 года был

открыт также литературно-мемориальный музей Грина в Феодосии.

Нина Николаевна Грин скончалась 27 сентября 1970 года в больнице в Киеве. Похоронить

себя она завещала рядом с мужем. Но местное партийное начальство наложило запрет, и Нина

Грин была похоронена в другом конце кладбища. 23 октября следующего года, в день рождения

Нины Грин, шестеро её друзей ночью перезахоронили гроб в предназначенное ему место.

Писатель и литературовед Виктор Шкловский писал, что Грин «руководил людьми, уводя их

от стремления к обыденному мещанскому благополучию. Он учил их быть смелыми,

правдивыми, верящими в себя, верящими в Человека».

В библиотеке все пришедшие люди с радостью и воодушевлением читали по кругу главы из

феерии «Алые паруса» «Рассвет», где Грэй впервые видит Ассоль, и «Алый Секрет», где Ассоль

встречает корабль с алыми парусами и капитана Грэя. Все посмотрели на распечатанную

картину Арнольда Беклина «Спящая Диана, созерцаемая двумя фавнами», о которой писал Грин,

что «Грэй присел на корточки, заглядывая девушке в лицо снизу и не подозревая, что

напоминает собой фавна с картины Арнольда Беклина». Эта картина написана известным

швейцарским художником в 1877 году и в настоящее время хранится в Музее изобразительных

искусств в Лейпциге. Это было очень интересно всем узнать. Все почувствовали, как органичны

для человека добро и мечта, любовь и сострадание. Состоялась небольшая дискуссия об

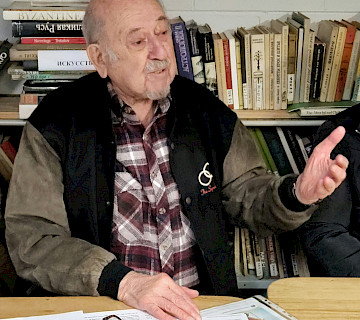

осуществлённых мечтах. Так, рассказал о своей мечте увидеть фрегат «Паллада» с его

многочисленными парусами Евсей Длигач и об осуществлении этой мечты в Сиднее.

Людмила Ангус прочитала стихотворение Александра Степановича «Дорогой моей любимой,

ненаглядной, светлой Ниночке», написанное в 1930 году.

Спасибо большое всем присутствующим на этом празднике романтики!

Ждём всех желающих на следующих наших чтениях!

Людмила АНГУС